Dritte Tagung der German Labour History Association / Museum für Kunst und Kulturgeschichte, Hansastraße 3, Dortmund / 13.–15.11.2024

Veranstaltet von der German Labour History Association in Kooperation mit dem Fritz-Hüser-Institut für Literatur und Kultur der Arbeitswelt, der FernUniversität in Hagen, der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Hans-Böckler-Stiftung, der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Fritz Hüser-Gesellschaft und dem Institut für soziale Bewegungen Bochum.

Aktualisiertes Programm, Stand 17.10.2024, als PDF: Tagungsprogramm_GLHA_2024_drecksarbeit_stand_2024_10_17

Mittwoch, 13.11.2024

15:00 Uhr: Ankunft

15:30 Uhr: Einführung und Begrüßung (Iuditha Balint (Dortmund), Mareen Heying (Bochum), Vanessa Höving (Hagen), Bernd Hüttner (Bremen))

Panel I, Moderation: Sibylle Marti (Bern)

16:00–16:45 Uhr: Yasemin Ece Örmeci (Bielefeld): Senses in Cleaning Practices and the Search for Visibility – A Case Study of Turkish Cleaners in Germany

16:45–17:30 Uhr: Vincent Paul Musebrink (Münster): Historical Perspectives on Janitorial Work as a Racialized and Gendered Occupation in the United States

17:30–18:00 Uhr: Pause

18:00–19:30 Uhr: Podiumsdiskussion: Dirty work. Interdisziplinäre Perspektiven auf ‚Drecksarbeit‘.

Mit Heike Geißler (Leipzig), Nicole Mayer-Ahuja (Göttingen) und Sebastian Moser (Tübingen); Moderation: Iuditha Balint (Dortmund)

ab 19:30 Uhr: Umtrunk

Donnerstag, 14.11.2024

Panel II, Moderation: Anna Strommenger (Bielefeld)

10:00–10:45 Uhr: Tim Preuß (Halle a. d. Saale): Das deutsche Volk bei seiner Drecksarbeit zeigen. Zur literarischen Darstellung unterbürgerlicher Arbeitsverhältnisse bei Wilhelm Raabe

10:45–11:30 Uhr: Ulrich Prehn (Berlin): Schmutzige Arbeit – „Schönheit der Arbeit“: Fotografien von Arbeitswelten im Nationalsozialismus

11:30–12:00 Uhr: Pause

Panel III, Moderation: Knud Andresen (Hamburg)

12:00–12:45 Uhr: Henning Podulski (Berlin): „Komm mal buckeln!“ – Arbeiterkörper und die gegenseitige Erfahrungsbestätigung unter Tage, in der Waschkaue und auf der Straße

12:45–13:30 Uhr: Lukas Doil (Potsdam): „Ausländer sucht Drecksarbeit“. Günter Wallraffs Ganz unten und die Migrantisierung prekärer Arbeit in der Bundesrepublik

13:30–15:00 Uhr: Mittagspause

Panel IV, Moderation: Stefan Müller (Bonn)

15:00–15:45 Uhr: Anda Nicolae-Vladu (Bochum): ‚Osteuropäer/innen‘ – besonders anspruchslos und an harte Arbeit gewöhnt? Eine Diskussion über anti-osteuropäischen Rassismus, Antislawismus, Sexismus und ‚Drecksarbeit‘

15:45–16:30 Uhr: Jana Stöxen (Regensburg): Ein einziger Abstieg? Moldauische Migration nach Deutschland und ihre transnationale Dimension der Ungleichheit

16:30–17:00 Uhr: Pause

17:00–18:30 Uhr: Verleihung des Thomas-Welskopp-Dissertationspreis der GLHA 2024

19:00 Uhr: Abendessen (self-pay, Selbstzahlung; in Restaurant in der Nähe des MMK)

Freitag, 15.11.2024

Panel VI, Moderation: Klaus Weinhauer (Bielefeld)

09:30–10:15 Uhr: Renate Liebold & Irmgard Steckdaub-Müller (Erlangen): Krähenfüße, Schuppen und unreine Haut. Die Arbeit am Körper anderer

10:15–11:00 Uhr: Philip Kortling (Bochum): Der Schlachthof: ein ambivalenter Ort zwischen rein und unrein aus Sicht der Metzger

11:00–11:45 Uhr: Ronja Oltmanns (Oldenburg): ‚Drecksarbeit‘ beim Hafenbau in Wilhelmshaven, 1857–1873

11:45–12:45 Uhr: Mittagspause

Panel VII, Moderation: Vanessa Höving (Hagen)

12:45–13:30 Uhr: Melanie Heiland (Wien): Die Care-Seite der Medaille: Zur Feminisierung von ‚Drecksarbeit‘ bei Elena Ferrante

13:30–14:15 Uhr: Jacqueline Neumann (Jena): ‚Drecksarbeit‘ als Nährboden der Poesie – die Romane Kruso und Stern 111 von Lutz Seiler

14:15 Uhr: Abschlussdiskussion, Moderation: Mareen Heying (Bochum)

15:00 Uhr: Tagungsende

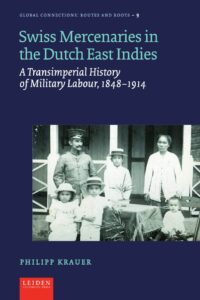

In den Schriften der GLHA werden die Arbeiten der Preisträger*innen des Thomas-Welskopp-Dissertationspreises der GLHA vorgestellt. Soeben ist nun Band 3 erschienen. In ihm sind neben den beiden Laudationes die überarbeiteten Reden der beiden PreisträgerInnen abgedruckt. Diese sind 2024:

In den Schriften der GLHA werden die Arbeiten der Preisträger*innen des Thomas-Welskopp-Dissertationspreises der GLHA vorgestellt. Soeben ist nun Band 3 erschienen. In ihm sind neben den beiden Laudationes die überarbeiteten Reden der beiden PreisträgerInnen abgedruckt. Diese sind 2024:

Der Thomas-Welskopp-Dissertationspreis der German Labour History Association (GLHA) wurde 2024 an zwei Preisträger:innen vergeben: Kornelia Rung und Philipp Krauer.

Der Thomas-Welskopp-Dissertationspreis der German Labour History Association (GLHA) wurde 2024 an zwei Preisträger:innen vergeben: Kornelia Rung und Philipp Krauer.